Nueva Esperanza

geschrieben von Timo, editiert, ergänzt und bebildert von Franzi

Nachdem wir schon viel über die Mennoniten gehört und einige aus der Ferne beobachtet hatten, sollten wir nun einen genaueren Eindruck bekommen, was das Leben unter dem Motto "Wer die Welt liebt, liebt nicht Gott" bedeutet. Aber der Reihe nach.

Nach einer herzlichen Verabschiedung von Johan und seiner Frau Leila, die kein Trinkgeld für die ganzen Extras wollten, die Johan für uns arrangiert hatte, fuhr uns der Taxifahrer, der auch Pedro jeden Mittwoch nach San José und zurück in die Kolonie bringt, auf der Straße aus Erde, die innerhalb der nächsten Jahre asphaltiert werden soll und die einzige Straße nach Norden hier im Osten Boliviens ist, rund 90 Minuten bis zum Kilometer 41, wo ein Weg abgeht zur Mennonitenkolonie Nueva Esperanza (Neue Hoffnung), den man in Deutschland als landwirtschaftlichen Weg bezeichnen würde. Der Weg von San José zum Abzweig war Hauptverkehrsstraße und Baustelle in Einem inklusive einiger Abschnitte, auf denen der Fahrer gucken musste, dass kein Gegenverkehr kommt. Da er mit bestimmt 70 km/h über die Erde bretterte, nutzten wir als vermutlich erste Fahrgäste seit langem die Anschnaller, wie sich anhand des Staubes auf dem oberen Teil des Gurtes sagen ließ.

Wir waren sehr aufgeregt, da vieles noch unklar für uns war. Gibt es überhaupt einen Schlafplatz oder hatten wir uns missverstanden und Pedro dachte, dass wir ein Zelt haben? Er meinte nur "tengo campo", was heißen könnte "Ich habe ein Feld". Wie würde uns der Rest der Familie empfangen und war Pedro wirklich so nett, wie er beim ersten Eindruck wirkte? Haben die Priester, die quasi Gesetzgeber, Polizei und Richter in Personalunion sind und das absolute Machtmonopol besitzen, oder Andere in der Kolonie ein Problem mit Gästen? Was dürfen wir und was dürfen wir nicht - z.B. Schmusen, Fotografieren usw.?

Nach dem Abbiegen kam uns schon die erste überdachte Kutsche entgegen mit einem Fahrer mit blau-weiß kariertem Hemd, dunkelblauer Latzhose, hellbeigem Cowboyhut und natürlich weißer Haut. Ich meinte zu Franzi: "Willkommen im 19. Jahrhundert". Nur dass es nicht schwarz-weiß ist. Ab hier gibt es keinen Autoverkehr mehr, da Autos verboten sind. Fahrräder übrigens auch. Der Grund ist, dass der Priesterrat das sagt. Es gibt sechs Kirchen in der Kolonie mit jeweils 3 Priestern und diese 18 Männer entscheiden anhand ihrer Auslegung der Bibel, was erlaubt ist und was nicht, erzählte uns Pedro später. Ein neuer Priester wird von allen erwachsenen Männern gewählt, sobald ein alter gestorben ist. Man ist erwachsen, wenn man geheiratet hat bzw. nach der Taufe mit ca. 20 Jahren. Wir passierten einige Felder und erste Häuser und dann waren wir auch schon bei Pedros Hof, wo uns seine Ehefrau und eine seiner Töchter empfingen.

Wir merkten direkt, dass die Kommunikation auf Hochdeutsch schwierig ist. Glücklicherweise spricht Pedros Ehefrau Lis (eigentlich Elisabet, aber auch Lis oder Lisa genannt) recht gut Spanisch mit einem etwas kuriosen, norddeutschen Akzent, so dass wir uns so verständigen konnten. Dass Mennoniten, insbesondere Frauen, eine andere Sprache als Plautdietsch sprechen, ist alles andere als selbstverständlich. Die Einführung des obligatorischen Englischunterrichts in Kanada in den bis dahin vollständig eigenständigen mennonitischen Schulen war wohl sogar einer der Hauptgründe, warum die konservativsten von ihnen dem Land den Rücken zukehrten. Viele Frauen bei den Mennoniten sprechen wohl auch grundsätzlich nicht mit Fremden, aber Lis kommt sogar häufiger mit in die Stadt wie San José, wo Peter, wie Pedro eigentlich heißt, seine Eier, Milch, Butter und einiges mehr verkauft.

Die Frauen tragen kompliziert geflochtene Haare und alle dasselbe schwarz-violette Kleid. Später bemerkten wir aber, dass zwar der Schnitt immer derselbe war, aber der Stoff und die Farben durchaus variierten. Im Vergleich zu den Männern, kleideten sich die Frauen geradezu farbenfroh. Dass an diesem Tag die Damen alle dasselbe Kleid trugen mag abgestimmt, aber auch reiner Zufall gewesen sein.

Man hat schon bemerkt, dass die Frauen sehr schüchtern waren in der Kommunikation bzw. von der Mutter fühlte ich mich auch im Weiteren skeptisch beäugt, wenngleich sie freundlich war, sobald wir sprachen. Die beiden 13- und 17-jährigen Töchter sprachen zuerst gar nicht mit uns, aber später lockerte es sich dann etwas auf. Sie sprachen nicht so souverän Spanisch, daher war für sie die Kommunikation schwierig. Der Taxifahrer blieb noch zum Mittagessen. Es gab Kartoffeln in roter Sauce. Wir bezahlten ihn und dann waren wir alleine in der fremden Kultur.

Ich war froh, als Peter schließlich kam, aber Franzi integrierte sich vorher schon gut, in dem sie mit der einjährigen Nela spielte.

Entgegen unserer Annahme stellte sie sich nicht als die Tochter, sondern als die Enkelin von Lisa und Peter heraus. Die 17-jährige Helena, die auch bisher nicht mit uns redete und am Tisch saß, ist ihre Mutter. In Plautdietsch, was man hier spricht und was ein Dialekt des Plattdeutschen ist, unterhielten sich aber schon alle untereinander.

Als Peter kam, nahm er uns direkt auf seiner Kutsche mit. Schwarzer Stoff über dem Einspänner verhindert zu viel Eindringen von Sonne oder Regen. Ein junger Mann, dem ich die Hand gab, der mir seinen Namen aber nicht verriet, fuhr mit uns mit. Wir fuhren über Peters Koppel mit Schafen, Ziegen und Kühen.

Das Kutschenrad reagierte flexibel auf den unebenen Untergrund, während das Pferd schnell unterwegs war. Wir fuhren auch über das abgetrennte Unterbein einer Kuh. Das räumt hier keiner weg. Wir erreichten am Ende des Grundstücks einen großen Ziegelofen, an dem zwei weitere junge Männer warteten, von denen einer Peters Sohn war. Der 19-jährige hat nicht mehr viele Zähne und stellte sich als Bernhert vor. Wir waren uns bis zum Ende unseres Besuchs nicht ganz sicher, ob er eine leichte geistige und/oder körperliche Behinderung hat. Vielleicht war sein mitunter schwer verständliches Gerede aber auch nur auf die vielen fehlenden Zähne zurückzuführen und vielleicht war er einfach vergleichsweise klein und schmächtig, ohne das mehr dahintersteckt.

Peter ist der Einzige, der ein Hemd mit anderen Farben trägt und auch eine andere Latzhose. Außerdem trägt er eine Käppi statt eines Westernhutes wie die anderen. Die anderen Männer sind auch ungesprächig mit uns, aber Bernhert erklärt uns ein bisschen auf Spanisch und Hochdeutsch, dass in den Ofen das Holz reinkommt, dieser anschließend luftdicht verschlossen wird und nach einem dreitägigen Feuer, das am Montag entzündet werden soll, kommt Holzkohle aus dem Ofen raus. Ich dachte früher immer, die Tüten vor dem EDEKA zum Grillen kommen auch aus der Erde, aber so lernte ich mehr oder weniger wie man Holzkohle macht.

Franzi entschied sich mit mir dagegen, ihren Pulli in der Sonne auszuziehen und im Top rumzulaufen vor den Männern. Auch auf Zärtlichkeiten verzichteten wir. Da alle Frauen hochgeschlossene und lange Kleider tragen, fiel Franzi mit ihrer Trekkinghose natürlich trotzdem auf, abgesehen davon, dass wir hier sowieso Fremdkörper sind. Peter nahm uns als einzige wieder mit zurück und ließ die Männer den Ofen für Montag vorbereiten. Angeblich dauert es dann noch eine Woche nach dem Brennen bis der Ofen abkühlt und man die Holzkohle herausnehmen und in Tüten zum Verkauf packen kann. Die großen Tüten kann Peter für 26 BOB (~3,50€) verkaufen und es kommen ca. 100 Tüten Holzkohle aus einem gut gestapelten Ofen. Bernhert erzählte uns später, dass sie beim ersten Versuch nur ca. 70 Tüten aus einem vollen Ofen gewonnen, sie inzwischen aber viel dazugelernt hätten und ihre Produktivität dadurch steigern konnten. Die anderen Männer, die bei den Arbeiten am Ofen geholfen haben, waren wohl Nachbarn, die ebenfalls Holzkohle produzierten. Sie arbeiteten alle zusammen jeden Tag auf einem anderen Grundstück und halfen sich so gegenseitig, während das Holz im eigenen Ofen gerade trocknete, das Feuer brannte oder die fertige Kohle auskühlte.

Als wir wieder zurück waren und das Pferd ausgespannt war, lernten wir mit Trutge die jüngste Tochter kennen, die eigentlich Getruda heißt. Man muss dazu sagen, dass sich im Plautdietschen alle Wörter komplett anders aussprechen, als man als Deutscher denken würde. Ich spreche nicht gut genug Niederländisch, um es beurteilen zu können, aber vielleicht wäre es für unsere Nachbarn sogar leichter, die Leute hier zu verstehen. Vermutlich aber ist es für alle Externen schwer. Unsere neueste App - ein Wörterbuch Plautdietsch-Deutsch mit Offlinefunktion - hilft uns auch nur vereinzelt weiter. Gut, dass wir hier auch alle gut Spanisch sprechen.

Trutge ist 9 Jahre alt und war bis zum Nachmittag in der Schule gewesen. In wenigen Tagen würde sie 10 werden. Spannend ist, dass wir sie selbst nach ihrem Alter fragen mussten. Da jede Familie durchschnittlich wohl um die 10 Kinder hat, kann sich kaum jemand merken, wer bei all den Verwandten eigentlich wie alt ist. Selbst die Eltern selbst waren sich manchmal unsicher.

Von Trutge hatte uns schon Leila, Johans Frau, erzählt und als sehr aufgeweckt und intelligent beschrieben. Gleichzeitig war Leila traurig für Trutge, dass sie nur noch ein Jahr zur Schule gehen würde und danach mit elf oder zwölf Jahren sich nie wieder weiterbilden würde. Wir stellten auch fest, dass das eine ziemliche Verschwendung ihres Talentes ist, wenn sie für den Rest ihres Lebens Hausfrau und Mutter sein würde. Zunächst flocht sie mit den anderen Mädels Franzi eine mennonitische Damenfrisur.

Ich verzichtete auf das vermutlich nicht vorhandene Angebot, ebenfalls eine zu erhalten. Panisch wies Trutge ihre Schwester an, nicht ihre Spange zu verwenden. Was, wenn Franzi sie am Ende mitnehmen würde? Ausnahmsweise verstand Franzi ihre auf Plautdietsch ausgesprochenen Bedenken und beruhigte sie auf Spanisch, dass sie ihre Spange auf jeden Fall zurückbekommen werde. Es war ihr ausgesprochen unangenehm, dass wir sie verstanden hatten und sie verbarg hastig verschüchtert ihr Gesicht. Normalerweise war sie alles andere als Kontaktscheu und sie fing sich bald wieder. Sie verlor das anfängliche Interesse am Frisieren schnell, überließ das Flechten ihren Schwestern und spielte stattdessen beeindruckt an Franzis glitzernden Ohrringen.

Schmuck war in der Kolonie verboten. Selbst die Armbanduhr, die Pedro besitzt, durfte er nicht am Handgelenk, sondern nur in der Tasche tragen. Ohrringe kannten die Mädchen noch eher und schienen tendenziell ebenfalls gerne welche zu haben. Völlig bestürzt schienen sie dagegen über Franzis Piercing. Insbesondere, nachdem sie die Berichte der Mutter, dafür müsse eine Nadel durch die Augenbraue gestochen werden, bestätigte und wir ein Foto von diesem Vorgang präsentierten (s. "Man sieht sich immer zweimal im Leben").

Lisa machte sich keine Mühe, ihre Ablehnung diesem Unfug gegenüber zu verbergen. Vermutlich gehört Schmuck aufgrund ihrer bisherigen Lebenserfahrung einfach nicht zu einem Gottgefälligen Leben. Umso erstaunlicher, dass die 13-jährige Justina immerzu einen silbernen Ring trug. Als wir mit Pedro darüber sprachen, warum sie dies trotz des allgemeingültigen Schmuck-Verbots dürfe, denn glücklicherweise war die Familie für solche kritischen Fragen ein Stück weit offen, offenbarte er, dass ihm dies noch nie aufgefallen war. Zumindest solange unser Besuch währte, durfte Justina ihren Ring behalten. Da wir Pedro als sehr liberal kennengelernt haben, gehen wir davon aus, dass sich dies auch nach unserer Abreise nicht geändert hat.

Ebenfalls gedudelt war Justinas Begeisterung für ihren Lippenstift. In kindlicher Verpackung offenbarte ihre geliebte Plastikerdbeere innen die Ei-förmige knallrote Schminke. Besonders erstaunlich war, dass Justina nicht das geringste Talent hatte, damit ansatzweise ihre Lippen zu treffen. Sie schmierte ihn sich regelmäßig kreuz und quer über den Mund und auch sonst jedem, den sie dazu überreden konnte. Wir fanden, dass sie damit außerordentlich merkwürdig aussah. Aber solange es sie glücklich macht, soll es uns egal sein.

Später machten wir zusammen mit der Mutter Lisa und der kleinen Trutge selber Empanadas aus Teig, Käse und Eiweiß für das Abendessen, die in der öligen Pfanne auf dem Gasherd frittiert wurden. Wir durften beide eine eigene Empanada formen und in die Pfanne schmeißen. Trutge hatte einen riesigen Spaß daran, aus dem übrige gebliebenen Teig, weitere Mini-Empanadas zu formen, „heimlich“ in die Pfanne zu werfen und schon vorab aufzunaschen, statt zu warten, bis die großen fürs Abendessen fertig wären. Auch uns stiftete sie zu diesem Schabernack an und wir kicherten gemeinsam, während Lisa uns überwiegend gespielte böse Blicke zuwarf und mit etwas Augenrollen bedachte.

Danach schrieb Trutge uns alle Namen und Spitznamen der Familie auf, sowie ihren Nachnamen, der nach spanischem Vorbild aus einem Nachnamen der Mutter und einem Nachnamen des Vaters besteht. Der Nachname der Mutter "Schlamp" irritierte uns etwas, bis wir verstanden, dass es keine Bezeichnung sein soll, sondern einfach nur ein Nachname. Die Namen schriftlich zu sehen, war sehr aufschlussreich. Spannenderweise gelang es ihr aber nicht, alle Namen direkt fehlerfrei aufzuschreiben. Und so lernten wir ihr Wort für Tipp-Ex: „Fehlerlöscher“.

Es kann also sein, dass die Namen weiterhin teils verkehrt sind und sie nicht alle Fehler entdeckt hat.

Den Freund von Helena und Vater von Nela hätten wir beispielsweise Hendricke geschrieben. Er entpuppte sich aber als Heinrich, den man hier völlig anders ausspricht. Das „e“ wird eher wie „oi“ ausgesprochen, allerdings auch nicht immer. So spricht sich Peter in etwa „Poiter“ oder „Poita“. Helena wird „Loine“ oder „Loini“ gerufen, was sich allerdings „Lena“ schreibt. „A“ dagegen wird oft wie „o“ gesprochen. So spricht sich der Nachname der Mutter „Schlomp“. Starke Schwierigkeiten hatten wir, Peters Nachnamen, Neufeld, auszusprechen. Für uns klang es Englisch angehaucht wie „Newfeld“. Die Familie hatte aber für unsere Aussprechversuche nur erheitertes Kichern oder Kopfschütteln übrig.

Interessant sind auch die Spitznamen. Statt wie in Deutschland oft üblich ein „i“ wird hier stattdessen eher ein „ge“ an den zumeist verkürzten Namen gehängt. Aus Getruda wird so Trudge, die Franzi auch mal zur Veranschaulichung Franzge („Fronsdsche“) nannte. Ausgesprochen wird es „ge“ aber weich, also Richtung „Trudsche“ oder „Trudschge“. Manchmal, wie bei uns ja auch, ändern sich der Namen völlig. Bernhert rufen sie Bintge. Obgleich Helena und Heinrich nicht verheiratet sind, trägt ihre Tochter übrigens Heinrichs Nachnamen Janzen. Auch dies ist ein Zeichen für die Liberalität der Familie. Denn eigentlich ist es natürlich verboten, uneheliche Kinder zu haben. Ausgesprochen hat dies zwar niemand, aber wir gehen stark davon aus, dass generell unehelicher Sex verboten ist. Aber wie will man das jemandem verbieten?

Während unseres Namenskurses waren die anderen Kinder und Peter noch separat im Dunkeln mit der Kutsche unterwegs. Peter besuchte seine Mutter und die anderen waren wegen des Babys beim Knochenarzt. Der Verkehr mit Kutschen bei Dunkelheit kann gefährlich sein, da man nur mit Taschenlampe fährt oder manche auch ohne.

Übrigens gibt es zwar Ärzte in der Kolonie, diese haben aber selbst keine Ausbildung. Die Einzige Ausbildung, die man in der Kolonie bekommt, ist die Schule, in der die Kinder hauptsächlich Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, Hochdeutsch und Bibelwissen lernen. Mädchen besuchen die Schule bis sie 11 sind, Jungen bis sie 12 sind. Natürlich gibt es auch zu Hause eine Art Ausbildung. Die Mädchen lernen von den Müttern, den Haushalt zu führen, die Jungen Felder zu bestellen. Manche werden sicher auch etwas über Medizin von ihren Eltern lernen, wenn diese selbst in dem Bereich tätig waren. Aber da der Zugang zu Wissen außerhalb der Kolonie fehlt, würde ich mich ungern dort behandeln lassen. Die fehlenden Zähne von Bernhert sprechen z.B. für die Qualität des örtlichen Zahnarztes. Gleichzeitig hatte sich Leila neulich das Knie ausgekugelt und ist damit lieber in die Kolonie, als zu einem Arzt in der Stadt gefahren, weil sie sicher war, dass auch er ihr helfen kann und gleichzeitig viel weniger Geld dafür verlangt.

Aber zurück zur Familie Schlamp-Neufeld. Peter ist in Belize geboren und mit zwei Jahren zusammen mit seiner Familie nach Bolivien im Flugzeug migriert. Seine Eltern waren aus Kanada über Mexiko nach Belize migriert, als sie klein waren. Mal schauen, wie lange die Mennoniten noch in Bolivien wohnen (dürfen/wollen). Lis wurde hier in der Kolonie geboren. Die beiden haben sieben Kinder, wobei die ältesten beiden Töchter, die 24 bzw. 22 Jahre alt sind, mit ihren Männern in Mietshäusern in der Kolonie leben und auf ein eigenes Grundstück im 20 mal 20 km Areal sparen. Die "Chefs" vergeben die Grundstücke und sind nicht dieselben Personen wie die Priester. So richtig haben wir den Unterschied nicht verstanden. Peter meinte, die Priester sind am Sonntag zuständig und die Chefs unter der Woche. Vermutlich kümmern die Chefs sich um weltliche Aufgaben, wie Grundstücksaufteilungen oder Kommunikation mit bolivianischen Behörden, während die Priester die Regeln in der Kolonie festlegen und damit vermutlich viel mehr „Chef“ sind, als die sogenannten Chefs.

Überraschenderweise kauft man Grundstücke in Bolivianos. Wir hatten angenommen, das Geld hier gar keine Rolle spielen würde, da bisher alle nur vom Tauschen gesprochen hatten. Ein Hektar kostet ca. 1.200 USD. Peters Grundstück misst 40 Hektar. Er hat es günstiger bekommen, da Bäume darauf standen. Deswegen macht er jetzt die Holzkohle, um einerseits die Ressourcen, die er hat, bestmöglich wirtschaftlich zu nutzen und es andererseits später besser für die Landwirtschaft nutzen zu können. Tatsächlich wird in manch einem Artikel im Internet kritisiert, dass die Mennoniten große Gebiete niederbrennen, um die stetig wachsenden Kolonien von der Landwirtschaft ernähren zu können.

Die älteren Töchter haben schon zwei bzw. drei Töchter, also haben Lisa und Peter bereits sechs Enkelkinder. Der älteste Sohn Peters ist 20 Jahre alt und schwerbehindert, seitdem er vor drei oder vier Jahren mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug, weil er auf dem Dach eines zweistöckigen Hauses spielte und den Halt verlor. Wie Peter nicht müde wurde zu betonen, geschah der Unfall nicht bei ihm zu Hause. Uns wurde ein Bild seiner Druckwunden gezeigt, die er erlitt, nachdem er Monate lang nur lag. Ich schaute sie mir nicht so genau an. Das Bild hatten sie von einem Krankenhaus bekommen. Schon krass, eigentlich keine Fotos von der eigenen Familie und sich selbst zu haben, außer einem völlig grausigen Bild mit schlimmsten Verletzungen. Und noch krasser, dass der Junge diese Verletzungen nur erlitt, weil niemand richtig wusste, mit der ursprünglichen Verletzung umzugehen und man ihn nicht regelmäßig bewegte. Er ist dieser Tage in einer anderen Kolonie für zwei Wochen. Peter war mit ihm sogar nach Sucre geflogen (!), um ihm zu helfen, aber seine halbseitige Lähmung lässt sich wohl nicht kurieren. Wir wissen nicht, ob es an unseren mangelnden Sprachkenntnissen lag, dass wir nicht genau verstanden haben, worunter der Junge genau leidet oder ob Peter es im Zweifelsfall sogar selbst nicht genau weiß. Irgendetwas im Genick scheint jedenfalls kaputtgegangen zu sein, weswegen er die Hände nicht mehr bewegen kann und von der Hüfte abwärts gelähmt ist und einen künstlichen Darmausgang benötigt. Die Arme dagegen kann er bewegen und auch mental ist er wohl voll da und hat keine geistige Behinderung davongetragen. Man kann sich die Ängste, den Stress und den Kummer gar nicht vorstellen, die Peter durchlitten haben muss und die ihn dazu getrieben haben, in die ihm völlig fremde Welt zu treten, in der Hoffnung, seinen Sohn doch noch irgendwie heilen zu können. Ab und zu ins Dorf San José zu fahren ist sicherlich etwas ganz Anderes als sich in einem Flughafen, in einem Krankenhaus und in einer modernen Stadt zurechtzufinden. Die Geschichte scheint verständlicherweise auch nachhaltig an ihm zu nagen, denn er erwähnte sie bereits bei unserem ersten Kennenlernen in San José und auch noch während unseres Besuchs mehrfach.

Nachmittags hatten die Töchter beim Schreiben der Rechnungen für die Kunden der Milchprodukte in der Kolonie geholfen. Alle 15 Tage geht eine Rechnung raus zum Bezahlen, wenn die Leute vorbeikommen, um die Produkte abzuholen. Von externen Kunden wie Johan erhält Peter dagegen direkt das Geld.

Peter notierte die letzten Waren Ein- und Ausgänge in seine Notizblöcke. Je ein Block ist für einen Kunden. Auf dem Deckblatt stehen lediglich jeweils 2 Buchstaben für die Initialen des jeweiligen Handelspartners, das genügt für Peter, um genau zu wissen, wer gemeint ist.

Die Töchter Justina (13) oder Helena (17) tippten die Zahlen aus dem Block in ein Gerät, das aussah wie ein Taschenrechner. Wenn sie "Ok" drückten, wurde die Zahl auf einen Zettel gedruckt. Der einzige Mehrwert, den ich sah, war, dass man die Zahlen besser lesen konnte als auf dem handschriftlichen Zettel. Spannend war auch, dass nicht vermerkt wurde, für welche Produkte die jeweiligen Beträge zu leisten waren. Aus dem Buch ging das noch eher hervor. Dort stand, welche Produkte zu welchem Preis verkauft wurden und welche Produkte im Gegenzug zu welchem Preis übergeben worden waren. Peter verkauft nämlich im Dorf nicht nur seine eigenen Produkte, sondern auch die anderer Koloniebewohner. Je nach Warenein- und Ausgang musste so am Ende der 15 Tage mal Peter dem Handelspartner Geld zahlen, mal war es andersherum. In das Gerät wurden aber interessanterweise nur Beträge getippt, keine Minus- oder Pluszeichen waren zu erkennen.

Allgemein wirkte die Unterkunft nicht so abgehängt von der Welt, wie wir vorher dachten. Es gab Nescafé mit frischer Kuhmilch am Nachmittag. Das Baby, das zwei Wochen zuvor Laufen gelernt hatte, bekam Fischöl aus Asien als Snack eingelöffelt. Wir probierten auch einen kleinen Haps und erstaunlicherweise schmeckte es gar nicht nach Fisch, sondern eher nach Honig, Agavendicksaft oder einem ähnlichen Süßungsmittel. Allgemein gab es viele Süßigkeiten für die einjährige Nela. Wir hatten als kleine Aufmerksamkeit etwas Schokolade und anderen Süßkram mitgebracht von denen Johan und Leila meinten, die Kinder würden sie besonders gerne haben. Nachdem nun vieles davon in Nelas Mund landete, wünschten wir uns fast, wir hätten etwas anderes mitgebracht, fühlten uns aber auch absolut nicht in der Situation, Erziehungs- und Ernährungstipps zu geben. Gleiches galt, als dem Baby einmal (kurz) der Mund zugehalten wurde, als es für Lis' Geschmack zu laut schrie. Da würden wir vermutlich eh nichts dran ändern können...

In der Küche standen dieselben Produkte, die man auch in San José oder sonstwo in Bolivien im Supermarkt kaufen kann. Draußen stand tatsächlich eine Waschmaschine, angeschlossen an einen Dieseltransformator, der Strom produziert. Das ist eine Ausnahme vom Dasein ohne Elektrizität, da Wäsche waschen ohne Waschmaschine anstrengend sei.

"You don't say", dachten wir.

Tatsächlich ist Elektrizität grundsätzlich, auch für den Betrieb von Waschmaschinen, verboten. Allerdings hielten sich inzwischen wohl einige Bewohner nicht mehr daran. Auch einige Ladegeräte lagen herum, allerdings weiß ich nicht, wofür. Ansonsten wird alles mit Batterien oder Gas betrieben, so auch der Kühlschrank. Ob der Kühlschrank nun mit Strom oder mit Gas betrieben wird, ist eigentlich ja einerlei. Letztendlich ist der Kühlschrank teil der modernen Welt. Aber ihn mit Gas zu betreiben ist halt erlaubt und mit Strom ist es verboten. Batterien sind scheinbar auch erlaubt, obwohl es sich ja ebenfalls um Strom handelt.

Die bei uns sehr beliebte „Warum“-Frage, blieb aber auch hier unbeantwortet. Scheinbar scheint das natürliche Bedürfnis danach bereits in der Schule erstickt zu werden und irgendwann verlernt man, Dinge zu hinterfragen und ebenso überfordert ist man dann, Dinge zu erklären. Man weiß vielleicht, wie die Regeln sind, wie gewisse Dinge funktionieren usw. Aber man weiß halt nicht, warum. Eine aus unserer Sicht erschreckende Lebensrealität.

Das Plumpsklo auf dem Hinterhof dagegen braucht keinen Antrieb und erinnerte Franzi wie auch sonst einiges auf dem Grundstück an das Haus ihres Uropas. Sie entdeckte im Klo eine unfassbar große Larvenkolonie, die ich zum Glück nicht sah. Sonst hätte ich mich womöglich nicht dorthin gesetzt. Immerhin gab es entgegen meiner Befürchtung Klopapier.

Die Dusche wird mit Heißwasser vom Gasherd betrieben, der in einen Eimer kommt über einem Duschhahn. Der Wasserhahn, an dem wir (mit Trinkwasser wie immer in Bolivien) Zähne putzten, führte seinen Abfluss in den nahe gelegenen Mandarinenbusch. Auch die benutzte Seife floss direkt dorthin und versickerte in der Erde.

Smartphones, Telefone o.ä. sind natürlich verboten. Wir dachten deshalb, dass wir unser Smartphone gar nicht benutzen würden. Aber es kam anders. Insbesondere Trutge aber auch die anderen Töchter und Bernhert waren total fasziniert von dem Smartphone und stöberten stundenlang durch unsere Fotos u.a. von unserer Wohnung und der Antarktis mit den Pinguinen.

Franzi erkannte zurecht, dass es für die neunjährige Trutge ja der einzige Zugang zur Außenwelt ist und sie davon sicher total fasziniert war. Die Eltern gaben sich nahezu betont uninteressiert, während die Kinder immer wieder baten, noch einmal (immer wieder dieselben!) Videos und Fotos anschauen zu dürfen. Wenn die Kinder ihren Eltern aber ab und zu aus ihrer Sicht besonders interessante Fundstücke präsentierten, konnten auch sie ihr Interesse kaum verbergen. Genauso erstaunt wie sie sich unseren Dateien gegenüber zeigten waren wir, wie sicher sie mit den Geräten umgehen konnten. Wir können nicht die ersten gewesen sein, die ihnen Telefone in die Hand gedrückt hatten. Sie wussten zwar nicht genau, wie man in die einzelnen Apps gelangte, aber innerhalb der Galerie kannten sie sich recht gut aus und lernten schnell dazu, beispielsweise, wie man die Lautstärke erhöht. Ab und zu fragten sie, ob die Dinge, die sie sahen, echt oder fiktiv seien. Sehr beeindruckt hat Trutge, dass es wirklich Wale gibt und das Video kein Fake war. Schnell stufte sie die Tiere als bestimmt sehr gefährlich ein.

Fotos unserer Familien dagegen waren verhältnismäßig uninteressant. Vermutlich war das eines der wenigen Dinge, die sie eh schon kannten. Familie hatten sie vor Ort schon viel, wohingegen andere Dinge im Handy völlig neu waren.

So studierte Trutge auch vermeintlich völlig uninteressante Dinge wie Behördendokumente genau, um zu prüfen, wie viel sie davon verstehen konnte.

Das Mädchen ist wirklich außerordentlich pfiffig. Nicht nur, dass sie deutlich besser Spanisch konnte, als ihre großen Schwestern. Sie hatte sich die Sprache zudem ganz allein vom Zuhören der wenigen spanischsprechenden Besucher angeeignet. Irgendwann fanden wir, dass allen mal eine Handypause gut tun würde. Trutge sah das anders und insistierte. Franzi gab ihr ihr Handy, da sie keine Lust auf Diskussionen hatte. Enttäuscht stellte Trutge fest, dass sie die PIN brauchte, um es zu entsperren. Da Franzi ihr die PIN nicht nennen wollte, versuchte sie eigenständig, die Ziffern zu erraten. Sehr überrascht stellten wir fest, dass sie Franzi beim häufigen Entsperren offenbar genau beobachtet hatte und ihr lediglich eine Ziffer zum Entsperren fehlte. Trotz vielem Probierens schaffte sie es nicht, den PIN vollständig korrekt einzugeben, aber trotzdem, Chapeau!

Aber nicht nur unsere Dateien stießen auf Begeisterung, für Bernhert war die Wecker-Funktion ein wahres Wunderwerk. Des einen Freud, des andren Leid…

Später machten die Kinder auch Fotos und Videos von sich und den anderen ohne Rücksicht. Erst wurde minutenlang das Baby gefilmt und dann posierte Trutge mit Franzis Sonnenbrille, ehe sie ihrer Mutter auch die Sonnenbrille aufsetzte für das Video, das danach intensiv studiert wurde. Da es kein Internet und kein Netz gab, konnten sie die meisten Apps natürlich nicht nutzen, sonst hätten sie vielleicht noch mehr auf dem Handy gestöbert.

Bernhert hatte schon etwas Erfahrung mit Smartphones, da er letztes Jahr für ein paar Monate in einer anderen Kolonie gelebt hatte, in der Smartphones erlaubt waren. Er suchte mit meinem Handy Helena und ihren zukünftigen Ehemann Heinrich im Nachbarzimmer auf, der zu Besuch war, und lichtete sie ein paar Mal ab in extrem schlechter Qualität, während sie mutmaßlich intim waren. Die teils überbelichteten Fotos mit Blitz und teils viel zu dunklen Fotos von den beiden wie sie flüchten und eine Decke über sich halten, löschten wir wieder. Privatsphäre scheint hier kein Thema zu sein.

Heinrich versäumte es zwar, sich uns vorzustellen, als er ankam, aber vermutlich hat er auch immer nur wenig Zeit, seine kleine Familie zu sehen. Während er mit Helena und Nela in trauter Dreisamkeit hinter verschlossener Tür zusammensaß, drängten uns die anderen Kinder kichernd in das Zimmer, damit wir uns kennenlernen konnten. Wir unterhielten uns kurz nett, verließen dann aber bald taktvoll das Zimmer wieder, da sie sicherlich lieber ungestört sein wollten.

Lis scheint äußerst zufrieden zu sein mit ihrem tüchtigen Tischler-Schwiegersohn in spe. Sie wollte sogleich Franzis Meinung über ihn hören, was ihr nach knapp 5 minütigem Kennenlernen durchaus schwerfiel. Ihr vorsichtiges, positiv angehauchtes Urteil ging letztendlich aber zum Glück in ihrer eigenen Lobesrede unter.

Ähnlich unangenehm wie das erzwungene Kennenlernen mit Heinrich war uns, ob die Kinder noch andere intimere Fotos von uns auf dem Handy finden würden, was sie aber glaube ich nicht taten. Trutge war fasziniert von unserem (normalen) Klo zuhause und angeekelt von meinem Foto ihres Plumpsklos. Auch hatte ich ein Video aus der Worldheritagesite Gruppe auf dem Handy, in dem ein Schwarzer nackt über mehrere Kühe springt. Es wurde, glaube ich, im Tschad letztes Jahr aufgenommen. Die Mischung aus schwarzer und nackter Mann muss für Trutge sicherlich sehr faszinierend gewesen sein. Wir mussten das Handy mehrfach wieder einkassieren, um es wieder zu erhalten.

Ich machte auch ein Foto von der Schule auf dem Nachbargrundstück, als die ganzen Kinder - Jungen und Mädchen getrennt - in Grüppchen das Gebäude verließen. Trutge wollte mein Smartphone am nächsten Tag mitnehmen und das Bild und vermutlich viele weitere ihren Freundinnen zeigen. Das konnten wir aber auch nicht zulassen. Nicht zuletzt, da wir Sorge hatten, Peter könnte unseretwegen Ärger bekommen.

Zum Kaffee gab es leckere, selbstgemachte Brote (die Rezepte aus Deutschland scheinen überlebt zu haben) mit Mayonnaise, Wurst und pikanter, weißer Sauce aus der Flasche. Wir stellten fest, dass Deutsch manchmal doch hilfreicher in der Kommunikation war als Spanisch, als die Familie uns lange versuchte zu erklären, warum ihr Brot so fluffig war. Wir verstanden das Spanische Wort aber einfach nicht, bis eines der Mädels hilfesuchend ihre Mutter ansah und „Backpulver“ sagte.

Abends zum Sonnenuntergang werden die Tiere gefüttert. Es gibt zwei verschiedene Arten Haus-Schweine, ein junges Wildschweinpaar (alle im Stall), Pferde, Kühe, Hühner und Ziegen sowie Schafe. Katzen und Hunde rennen auch herum. Auf dem Boden liegt vereinzelt Müll, tote Küken und Hühner, die sich langsam festtreten und Tierkot. Franzi half Trutge beim Einsammeln der Hühner, die abends in den Stall kommen und beim Füttern dieser. Auch die Eier wurden gesammelt aus dem Stall. Trutge wusste genau, welche Eier frisch waren und welche schon zu lange von hartnäckigen Hennen gebrütete worden waren. Diese waren nicht mehr essbar und wurden einfach im Stall liegen gelassen, auch wenn die Hennen sie inzwischen aufgegeben hatten.

Unter den Frischen war auch ein Mini-Ei, das aber kein Eigelb hatte. Sie gab es der Katze. Also, sie zerschlug es auf dem Boden, damit eine Katze es später fressen könnte.

Der Bauernhof im Sonnenuntergang wirkte sehr idyllisch. Franzi durfte erst am zweiten Abend die Kühe melken. Sie drückte zunächst viel zu schwach an den Zitzen, aber nachdem Trutge Franzi einmal gleichermaßen überraschend, schmerzhaft und anschaulich heftig in den Arm kniff, wusste sie, wie doll man drücken musste, was auch zum Erfolg führte.

Ein Kalb wurde per Flasche gefüttert, allerdings kam es Franzi sehr dünn vor. Vermutlich weil es nur Teile seiner Milch bekommt, da der Rest verkauft wird. Dafür bekam es zusätzlich ein Hühnerei, da hierin weitere wichtige Nährstoffe enthalten seien. Keine Ahnung, ob das stimmt.

Die Mutter Lis nutzt ihre freie Zeit, um an der Nähmaschine Fußmatten zu produzieren. Diese sehen nett aus. Sie bestehen aus einem Stoff und dann werden viele, bunte andere Stoffe, die aus der Kleiderproduktion übriggeblieben sind, in Kreisen auf den Unterstoff draufgenäht. Sie werden später auch verkauft. Ich würde mir aber, glaube ich, keine kaufen. Die Nähmaschine ist ein Highlight. Mit den Füßen muss man wippen, damit ein Mechanismus eine Nadel hoch und runter stechen lässt. Die "Butterfly" ist vermutlich noch älter als die Nähmaschine meiner Oma, die elektrisch betrieben wird und für mich aussieht wie aus einem Museum. Ich frage mich, was passiert, wenn die Nähmaschine kaputt geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese noch produziert wird.

Als das Tageslicht weg war, wurde die Gaslampe eingeschaltet, die spärliches, aber ausreichendes Licht für das Nötigste lieferte. Nach dem Abendessen, zu dem es neben den Empanadas noch einen schwarzen Tee gab, in den Peter Esslöffelweise Zucker schaufelte, ging es auch schon ins Bett. Es war schon spät, wenn auch nicht so spät, wie die Uhr anzeigte, die etwa eine Viertelstunde vorging. (Edit Franzi: Aus meiner Sicht war es mit ca. 20.30/21.00 noch recht früh fürs Bett.)

Grund dafür ist, dass sich die Uhr nach den auf dem Kalender abgedruckten Sonnenaufgangszeiten richtet, der in der Kolonie verteilt wird. Die Sonnenaufgangszeiten sind ja aber je nach geografischer Lage nicht überall auf der Welt dieselben. Wir wissen nicht, für welche Region der Kalender eigentlich bestimmt ist, aber sie scheint nicht genau mit den Koordinaten der Kolonie übereinzustimmen. So geht die Sonne regelmäßig zu einer anderen Uhrzeit auf, als auf dem Kalender steht. Dementsprechend werden die Uhren regelmäßig am Morgen kurzerhand an den Kalender angepasst, je nachdem wann die Sonne wirklich aufgegangen ist. Und so gehen die Uhren in der Kolonie alle synchron etwas falsch.

Nach dem Zähneputzen (wir sahen übrigens niemanden jemals sonst Zähneputzen) und dem gemeinschaftlichen Toilettengang über das Stockfinstere Geländer zum Doppelplumsklo gingen wir ins Nebengebäude, das einerseits als Lagerraum diente, in dem aber auch ein paar Betten standen. Für uns waren zwei Betten zuammengeschoben worden.

Im Bett konnte ich nicht gut schlafen. Ich wusste, dass der schmächtige Bernhert noch durch unser Zimmer laufen müsste, um auf der anderen Seite eines Stoffvorhangs zu schlafen. Die Vergewaltigungsgeschichten liefen durch meinen Kopf. Als ich endlich schlief, musste ich schon bald wieder dringend auf Klo. Zum Glück musste Franzi auch. Zusammen wagten wir den weiten, dunklen Weg zum Plumpsklo und konnten danach gut bis morgens schlafen.

Ab fünf Uhr tobte so langsam das Leben auf dem Hof, nachdem der erste Hahn gekräht hatte. Um ca. 6 Uhr lief Bernhert wieder durch unser Zimmer auf dem Weg zur Käserei, wo er arbeitet. Für einen Vormittag Arbeit verdient man dort 85 BOB (~11,30€). Um sieben Uhr fing ich an, diesen Text zu schreiben, während Franzi unbeirrt bis 9 Uhr weiterschlief. Als wir gegen 10 Uhr etwas frühstückten, erfuhren wir, dass es in einer Stunde schon wieder Mittagessen gab. Daher hielten wir uns mit dem Essen zurück. Getrunken wird (außer Heißgetränke) übrigens nur aus Plastikbechern. Auf die Frage, warum dies so sei, gab es nur eine genuschelte Antwort, aus der wir herausinterpretierten, dass Plastikbecher günstig seien und man sie einfach wegwerfen könne und nicht abwaschen müsse. Da es so viele Anderes gab, worüber wir sprechen konnten, beließen wir es dabei und begannen keine Diskussion.

Stattdessen entdeckten wir etwas anderes Spannendes, Unerwartetes. Die "Mennonitische Post" lag auf dem Esstisch, die einmal im Monat rauskommt und – warum auch immer – 3 Kanadische Dollar kostet. Der Leitspruch der Zeitung stammt aus dem 1. Korinther: „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Das sind natürlich gute Voraussetzungen für Diskussionen, wenn man mit der Bibel, die nur wenige auslegen dürfen/können/sollen, jedes Argument im Keim ersticken kann.

Die Zeitung besteht aus Leserbriefen aus allen Kolonien in den Americas und ist in einem etwas laienhaften Hochdeutsch verfasst. Anders als das gesprochene Hochdeutsch, das eher an unser Plattdeutsch erinnert, unterschied sich das schriftliche Hochdeutsch so gut wie gar nicht, sodass wir alles sehr gut verstehen konnten. Die Zeitung besteht auch aus Nachrichten aus den Kolonien wie Feiern oder Unfällen. Oftmals ist unklar, in welchem Land etwas stattfand, da die Kolonien alle gleich heißen. Zu unserer Überraschung gibt es aber auch zwei Seiten mit Nachrichten über die Außenwelt. Nach unseren Informationen vorab dachten wir, dass die Nachrichten verboten bzw. missachtet seien. Es gab eine Info, dass sechs Menschen in Nicaragua vom Bienenschwarm getötet wurden, aber auch dass der russische Impfstoff Sputnik gegen Covid umstritten sei wegen mangelnder Tests, aber wohl besser sei als gedacht.

Auch aus Europa gab es eine Meldung. Den Italienern wurde Beileid bekundet, weil sich die Pasta-Preise erhöht hatten. Wohl eine Art, über Inflation zu berichten.

Als Justina mit einem Karton voller Müll rausging, folgten wir ihr gespannt. Der Müll inklusive Plastik und Dosen wurde auf den Acker gelegt und angezündet. Wir schauten noch etwas der Umweltverschmutzung zu, während sie schon wieder reinging. Beaufsichtigen wollte das Feuer wohl niemand. Wir sahen uns nicht in der Position, sie zu belehren. Ehrlicherweise weiß ich aber auch nicht, was mit unserem Müll passiert, nachdem er in der Mülltonne landet. Wir nahmen unseren Müll, den wir dort produzierten, dennoch lieber wieder mit. Ich hoffe, dass zumindest das Plastik nicht einfach angezündet wird.

Beim wieder Reingehen fiel uns ein Papagei in einem offenen Käfig auf, der offenbar gestutzte Flügel hatte. Am nächsten Tag sahen wir, wie er im Baum über dem Käfig vor einer Katze flüchtete. Als wir wieder im Haus waren, war gerade eine dreiköpfige Delegation Bolivianer (ja die Mennoniten sind auch Bolivianer, aber ihr wisst schon, was ich meine 😉) eingetroffen, die bei Kaffee und Keksen Fragen an Peter stellte in Bezug auf die Kinder und die Schule. Ich dachte zunächst an eine statistische Erhebung, aber es stellte sich heraus, dass es Banker waren, die einen Kredit an Peter vergeben wollten, der ein neues Stück Land für mehr Kühe kaufen wollte. Irgendwie war es für mich merkwürdig, dabei mit am Tisch zu sitzen. Die ganze Kolonie arbeitet auch doch viel mehr mit echtem Geld, als ich gedacht hätte.

Auch Franzi fühlte sich unwohl mit dem Kreditthema. Sie hatte das Bedürfnis, Peter von der Unterschrift abzuhalten, die super fix geleistet war. Wir wissen natürlich nicht, was diesem Treffen schon vorausgegangen war, aber sie war sich sicher, dass Peter nicht alles aus dem Dokument gelesen, geschweige denn verstanden haben wird. Und er wäre sicherlich nicht der Erste, der von Bankern über den Tisch gezogen wird. Aber auch hier wollten wir uns nicht einmischen. Vielleicht handelt es sich ja auch um faire Menschen. Einer von ihnen sprach zumindest sehr auf Augenhöhe mit der Familie und kaufte auch noch ein paar Eier. Eine Dame dagegen sprach sehr wenig und rümpfte die Nase. Es schien sie sichtlich zu nerven, sich an diesem Ort aufhalten zu müssen.

Während des Termins stellte der Milchmann Milchkannen von seiner Kutsche vor dem Grundstück ab. Tatsächlich sind sie voller Molke, wie wir später erfuhren, die in der Käserei getrennt wird vom wässrigen Teil der Milch. Die Molke kann noch als Tierfutter genutzt werden, während der Rest von Peter an die Käserei verkauft wurde.

Ab und zu fuhren auch verschiedene Kutschen vor, um etwas aus Peters kleinem Laden zu kaufen. Bzw. mitzunehmen. Zahlen tat niemand, da ja nur alle 15 Tage abgerechnet wird. Auch war der „Laden“ eigentlich nur eine Abstellkammer, die wir nie betreten haben. Scheinbar wusste man in der Gegend einfach, was Peter im Angebot hatte, sodass die Kunden zielgenau bestellen konnten, ohne vorher die Waren ansehen zu müssen.

Kaum jemand von den vielen Besuchern grüßte uns. Je älter die Leute waren, desto besser konnten sie Erstaunen über uns zurückhalten. Gänzlich verbergen konnte es aber niemand. Einige Kinder, die selbstständig mit der Kutsche angefahren kamen, vergaßen sogar zu blinzeln, während sie uns pausenlos mit offenen Mündern anstarrten. Wir mussten wahrlich einen ungewöhnlichen Anblick abgeben.

Justina erzählte uns, dass die Kinder hier bereits mit 5 oder 6 Kutsche fahren lernten. Ähnlich wie bei uns das Fahrradfahren. Reiten dagegen tut eigentlich niemand.

Nach dem Mittagessen (sehr weich gekochte Karotten und Kartoffeln, die von allen mit der Gabel zermatscht und mit einer Béchamel ähnlichen Sauce begossen wurden) brachen wir mit Justina und Helena in der Kutsche auf zu ihrer ältesten Schwester, die mit ihrer Familie auf einem anderen „Campo“ der Kolonie leben.

„Campo“ ist eine Art Unterteilung innerhalb der Kolonie und vielleicht mit einem Bezirk vergleichbar. Wir transportierten einen riesigen Karton voller Nachos, wenn ich es richtig verstanden hatte. Peter hat sie vermutlich in der Stadt gekauft und nun sollen sie im Laden vom Mann der Schwester Susana verkauft werden. Zunächst hielten wir noch beim Opa, der in Kanada geboren wurde und gutes Englisch sprach. Wir wunderten uns, dass wir die 10 km Strecke so schnell absolviert hatten, aber es stellte sich heraus, dass wir noch bei Weitem nicht bei der Schwester angekommen waren, obwohl das Pferd kräftig am Arbeiten war.

Wir erzählten ihm auf Nachfrage was wir arbeiten und er erzählte uns, dass er wisse, wie schnell Autofabriken Autos herstellen, was ihn offensichtlich sehr begeisterte. Auch war er sehr stolz auf seinen großen Mähdrescher, der im Schuppen stand und den er „Combiner“ nannte. Einen deutschen Ausdruck kannte er nicht, weder hoch, noch platt. Er wirkte nicht so abgeschieden von unserer Welt wie andere. Ich meine, dass er erzählte, dass er auch häufig in Santa Cruz ist. Er schenkte uns auch alte Exemplare der Mennonitischen Post, die wir ab nun in unserem Reisegepäck haben, so dass wir nochmal etwas darin stöbern können. Mitten im Gespräch, trieb Justina das Pferd plötzlich an und wir fuhren davon. Sie hatte wohl genug von dem englischsprachigen Gespräch, dem sie nicht folgen konnte.

Im Nachhinein erfuhren wir, dass es wohl der 71. Geburtstag des Opas war, aber Geburtstage werden nicht zelebriert in der Kolonie, daher ist es wohl gleichgültig. Vielleicht war es sogar besser, dass wir es nicht wussten. Sonst hätten wir natürlich instinktiv gratuliert und wer weiß, ob das problematisch gewesen wäre. Es gibt nicht mal ein Lied zum Geburtstag, keinen Kuchen, keine Glückwünsche. Er wird einfach ignoriert. Den Kindern wird lediglich mitgeteilt, dass sie Geburtstag hätten und allein das erfreue sie wohl schon mächtig.

Als Nächstes hielten wir kurz bei einem Onkel, der nur kurz von der Kutsche gegrüßt wurde und dann verließen wir das Grundstück wieder. Auch das Grundstück des anderen Großvaters, dem Vater von Peter, besuchten wir nur kurz. Auch ein weiterer Onkel - Bruder von Peter - stand mit seiner sehr kräftigen Frau und Kleinkind auf der Veranda und grüßte. Adipositas ist vermutlich keine Krankheit, die man hier kennt und die bestimmt auch nicht behandelt wird. Ganz zu schweigen davon, dass die Frau so mächtig war, dass wir auch weitere Erkrankungen, die zur Adipositas geführt hatten, nicht ausschließen mochten.

Große Papageienschwärme flogen los, sobald die Kutsche, die paar Bäume entlang der Felder entlangklapperte. Wir passierten die sehr schlichte Kirche, die aussieht wie ein Gemeindehaus, wenn man weiß, dass es ein Gotteshaus sein soll. Man könnte aber auch denken, dass es ein Stall ist, wenn man es nicht weiß.

Schließlich erreichten wir den Laden, vor dem schon einige Kutschen geparkt waren. Im Hinterhof hing Susana gerade Wäsche aus der Waschmaschine auf, die mit einem lauten Dieselgenerator betrieben wurde. Die 24-jährige bekam nun Hilfe beim Wäsche machen von ihren zwei jüngeren Schwestern. Ihre beiden Kinder, fünf und zwei Jahre alt, waren interessiert, aber zugleich etwas eingeschüchtert von uns.

Franzi baute Kontakt zur älteren auf und ließ sich die paar Tiere, die die Familie auf dem Hof hat, zeigen. Franzi versuchte mithilfe des Wörterbuchs das Mädchen auf Plautdietsch zu fragen, was ihr Lieblingstier sei, aber der Versuch scheiterte auch auf Grund der Wahl falscher Wörter bei der Frage, wie sich später herausstellte.

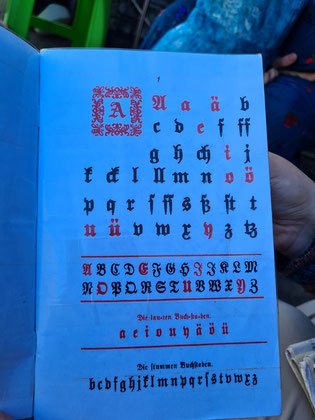

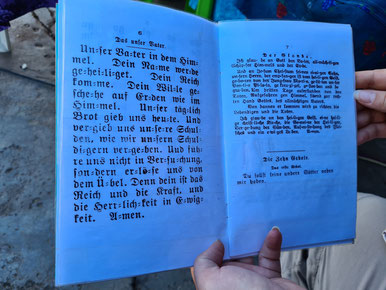

Susana sieht viel älter aus als wir, aber ist deutlich jünger. (Edit Franzi: Sie ist 3 bzw. 5 Jahre jünger, ob das deutlich ist, soll jeder selbst entscheiden 😉) Das war schon spannend zu sehen. Wir hätten sie sicherlich auf Ende 30, wenn nicht Anfang 40 geschätzt, wenn wir es nicht besser gewusst hätten. Sie war sehr freundlich und sprach gutes Hochdeutsch mit Anstrengung, so dass sie uns ein paar Dinge über die Kolonie und die Mennoniten erklären konnte. Wir schauten uns ein Schulbuch der ältesten Tochter an, die nächstes Jahr eingeschult wird. Es ging um die Hochdeutschen Buchstaben. Interessanterweise existieren hier Hochdeutsche Buchstaben, die es in unserem Hochdeutschen nicht gibt. Allgemein hatten wir das Gefühl, dass das Hochdeutsch von der Kolonie nicht identisch ist mit unserem. Das erklärt auch die Verständigungsprobleme zwischen uns in dieser Sprache. Es gab ein "Doppel- I", das "Sz/ß" wurde in zwei Buchstaben ausgeschrieben, die Schrift im Buch war eine Alte, die wir nur schwerlich erkennen konnten, wobei Teile auch in einer deutlichen Druckschrift abgebildet waren, wie wir sie auch in der Zeitung gesehen hatten.

Und auch das Vater Unser und das Glaubensbekenntnis war etwas abgewandelt trotz des Hochdeutschen von unserer gängigen Version, wenngleich es gut erkennbar war. Auch einige weitere zusätzliche Buchstaben existierten. In der Kirche wird auf Hochdeutsch gepredigt und gesungen, dementsprechend lernen die Kinder auch in der Schule Hochdeutsch. Spannend fand Franzi das Plautdietsche Wort für Laden, nämlich „Stoa“. Sie vermutete, dass dies ein Hinweis sein könnte, dass der Dialekt während der Reise durch die Jahrhunderte auch von den verschiedenen Ländern beeinflusst worden sein könnte, in denen die Mennoniten gelebt hatten. „Stoa“ könnte von dem englischen „Store“ stammen. Zumindest ist uns kein Deutsches oder Plattdeutsches Wort bekannt, das so ähnlich klingen würde. Falls jemand eins kennt: "Ab damit in die Kommentare!" Ich glaube, so sagen die Kids von heute das 😉 (Timo möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass er diesen Quatsch nicht geschrieben hat!)

Susana erzählte uns auch, dass sie vom Besitzer des Landes diesen Hinterhof des Ladens mieteten und dass der Besitzer auch Arztbesuche für die Familie bezahlt. Das war besonders gut, da sie bis vor kurzem mit ihrer ältesten Tochter einmal in der Woche zum Arzt mussten, vermutlich zur Physiotherapie, da sie immer auf den Zehenspitzen lief.

Ihr Mann Jakob ist entweder im Laden oder in der Stadt, vermutlich um Waren zu besorgen. Auch zeigte sie uns ihre besondere schwarze Haube, die alle Frauen sonntags beim Gottesdienst in der Kirche tragen. Leider wollte sie nicht, dass wir sie damit fotografieren und sie ist recht schwer zu beschreiben. Normalerweise tragen alle verheirateten Frauen immer ein Kopftuch (ja, auch beim Schlafen, dann allerdings ein weißes, statt wie tagsüber ein schwarzes) über ihren hübsch geflochtenen Haaren, die jeden Samstag am Tag vor dem Gottesdienst erneuert werden. Ja, richtig gehört, die super stramme Frisur bleibt immer jeweils eine Woche lang bestehen! Haarewaschen unter der Woche gibt es vermutlich nicht. Auch meine ich beobachtet zu haben, dass Justina mit ihrem Kleid, mit dem sie vorher beim Schweinestall war, auch ins Bett gegangen ist, um damit zu schlafen. Allerdings kann ich mich auch täuschen. Interessanterweise sagte Susana, dass die Kopftuchpflicht für alle Frauen gelte. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Regel nur verheiratete Frauen beträfe. Unverheiratet sei man ja keine Frau.

Wir besuchten auch den Laden noch kurz, bevor wir fuhren und sahen darin alles vom Handwerkszeugs bis zu anderen weltlichen, erlaubten Dingen aus der Stadt, die die Leute der Kolonie hier kaufen können. Die Käserei ist auch nebendran. Justina und Helena bedeuteten uns, dass wir gehen, indem sie einfach die Kutsche bestiegen und drauf und dran waren, ohne uns loszufahren. Wir verstanden den Wink, nachdem Susana sich nochmal bei ihnen vergewisserte, dass es weitergeht. Nach einem Besuch auf dem hiesigen Plumpsklo saßen wir schon wieder in der Kutsche und genossen die gut halbstündige Fahrt vorbei an den Feldern und den nun vertrauten Orten bei ca. 20 km/h. Auch weiterhin erwiderte so gut wie niemand auf den entgegenkommenden Kutschen unsere freundlichen Grüße.

Interessanterweise wurde das verschwitzte Pferd nach der Rückkehr nicht weiter versorgt, sondern einfach wieder an einen Pfahl gebunden. Kaum zuhause angekommen, fuhr die Kutsche des Vaters von Peter samt Ehefrau vor, die das kleine Enkelkind von ihrem Sohn mit der stämmigen Frau mitgebracht hatten. Uns wurde von der Familie mitgeteilt, dass wir zum Gespräch gebeten werden. Es klang ein bisschen, als wenn wir zum Rapport müssten. Sie sagten auf hochdeutsch, dass die beiden mit uns „spazieren“ wollten. Der Rollstuhl hinten auf der Kutsche ließ uns daran etwas zweifeln und tatsächlich wurden uns Stühle vor den überdachten Bereich gestellt, in dem die Kutsche hielt, während die Gäste nicht abstiegen. Ich sehnte müde einen Kaffee herbei, den es interessanterweise an diesem Nachmittag gar nicht gab. Ich dachte, dass jeder Tag gleich sei.

Justina und Trutge, die gerade aus dem Nachmittagsunterricht der Schule gekommen war, der ungefähr so lange dauerte wie unser 2,5-stündiger Ausflug, nahmen neben uns Platz. Der Großvater, der in Belize geboren wurde, konnte etwas Englisch und hatte ein paar Fragen an uns. Das Gespräch war etwas anstrengend, wegen des schlechten Englischs und immer wieder kleinen Störungen durch andere Ereignisse nebenbei. Interessant war, als auch die Oma von Trutge und Justina kurz auf dem Hof vorfuhr, also die Frau des Kanadiers, nicht die Oma die neben ihrem Mann sowieso schon auf dem Hof war und mit uns sprach bzw. ihren Mann mit uns sprechen ließ. Als jene andere Oma nämlich wieder wegfuhr, liefen Trutge und Justina kichernd weg und versteckten sich vor ihr, als sie sich zum Winken umdrehte. Irgendwie schienen sie sie nicht sehen zu wollen. Später erklärten sie uns, dass ihre Oma „brau“ sei. Das Wort tauchte während unseres Aufenthalts in unterschiedlichen Zusammenhängen auf und scheint etwas zwischen unsympathisch, doof und böse zu bedeuten. Wir konnten es allerdings in keinem Wörterbuch finden.

Was wir von dem Opa in dem Gespräch verstanden, war, dass er zweimal (!) Polio hatte und deswegen teilweise gelähmt war, weswegen er nicht arbeiten kann und daher wenig Geld hat. Wir versuchten herauszufinden, ob man sich hier gegen Polio impft, aber es war nicht möglich die Frage von ihm beantwortet zu bekommen, da er sie nicht verstand. Er meinte nur immer, dass er während der Krankheit Spritzen bekam. Später erfuhren wir von anderen, dass man gegen nichts in der Kolonie geimpft wird, was natürlich in Verbindung mit dem Fehlen von ernsthaften, modernen Ärzten die Mortalität vermutlich in die Höhe schraubt.

Nach dem Besuch der Großeltern, der durch diese abrupt wieder beendet wurde, indem sie wegfuhren, besuchten wir mit Trutge das Grab ihres Onkels, der plötzlich verstorben war dieses Jahr. Seine Geschichte hatten wir während unseres Besuchs schon ein paar Mal gehört, da sie verständlicherweise alle in der Familie sehr zu bewegen scheint. Ihm ging es abends schlecht und kurze Zeit später war er tot. Sowas ist tragisch und kann natürlich jedem passieren. Meine Tante ist auf ähnliche Art und Weise nachts verstorben. Dennoch vermute ich, dass solche Fälle mit besser Gesundheitsvorsorge sicherlich reduziert werden können. Vier Holzpfähle im Boden auf dem Acker neben dem Schulgebäude markierten den Ort des Grabes. Trutge wollte ihn nicht näher besuchen. Es ist interessant, dass diese protestantische Glaubensgruppe so sehr auf religiöse Symbole verzichtet, wie es nicht mal die Evangelisch-Lutherische Kirche tut. Keine Kreuze, keine Kirchtürme etc. Der Friedhof wäre für Außenstehende auch kaum als solcher zu erkennen gewesen. Es gibt keinen Grabstein, nirgends stehen Namen der Verstorbenen. Man kann wohl nur abzählen, bei welchem Holzpfahl wer begraben ist, wenn man es denn weiß. Oft werden wohl auch Erwachsene etwas tiefer begraben und später weniger tief darüber Kinder. Es gibt wohl viele tote Kleinkinder, Babys oder Totgeburten in der Kolonie. Warum, weiß man ebenso wenig, wie woran Trutges Onkel gestorben ist. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie viel eigentlich „viele“ sind und ob es mehr sind, als in der westlichen Welt. Denn leider gibt es ja auch bei uns unerklärliche Todesfälle wie z.B. den plötzlichen Kindstod.

Als wir wieder im Haus waren, folgte ein interessant ehrliches Gespräch mit Lis, der Mutter. Sie hatte nun wohl schon mehr Vertrauen in uns. Sie nähte fleißig an ihrer Maschine, als sie uns erzählte, dass sie ihren Schwiegervater, der vermeintlich Polio hat, als faul empfindet und denkt, dass er selber schuld ist, dass er arm ist. Franzi fand auch interessant, dass sie ihren Schwiegervater als arm bezeichnet hat, während ja Johann und Leila Peter als arm bezeichnet haben. Es geht wohl immer noch mehr und immer noch weniger…

Zudem erzählte sie uns, dass sie unzufrieden ist mit den Priestern, da sie die falschen Sachen verbieten. Jeden Sonntag erzählen sie in der Kirche, was alles verboten ist. Unter anderem ist es verboten, Yerba Mate zu trinken, was Lis blöd findet, da sie das gerne trinken würde. Sie sieht darin nichts Schlechtes.

Auch erzählte sie, dass in der Kirche gepredigt wurde, dass die 500 und später nochmal 1.000 Bolivianos, die in der Pandemie an jeden Bürger des Landes vom Staat ausgesendet wurden, verzichtet werden sollte. Lis widersetzte sich und behielt das Geld auf ihrem Familienkonto bei der Bank. Sie grinste schelmisch als sie dies erzählte und meinte, das könne ja niemand herausfinden. Andere Verbote findet sie aber durchaus sinnvoll, wie z.B. dass man keine Musik hören darf. Als die Kinder auf unseren Handys ein Video von einem Kinderchor entdeckten, lauschten allerdings alle gebannt und wollten mehr über die Hintergründe des Videos erfahren, die wir ihnen leider nicht liefern konnten. Wir hätten uns auch vorstellen können, dass solche Videos sofort ausgeschaltet werden müssten.

Wir fragten sie, ob sie nicht einen Protest machen würde gegen die Verbote der Priester. Daraufhin setzte sie unbewusst ein starkes Statement: "Was ist ein Protest?"

Das beantwortete unsere Frage. Allgemein war uns aufgefallen, dass es sehr wenige "Warum?"-Fragen in der Kolonie gibt. Die Sesamstraße ist hier natürlich auch verboten.

Franzi studierte nebenbei Trutges Schulbücher und wies sie daraufhin, falls im Hochdeutschen etwas nicht stimmte. Auch Justina brachte alsbald ihre alten Schulhefte und wollte, dass Franzi auch daraus las. Es handelte sich um sogenannte „Schönschreibhefte für die fleißige Schülerin“. Die Übung bestand darin, dass die Kinder jeweils auf einer Seite einen vorgelegten Bibeltext abschreiben mussten. Die Aufgabe schien recht stumpfsinnig zu sein, denn war die Seite voll, wurde der Text einfach abgebrochen, bevor auf der nächsten Seite, der nächste Text begann, der nichts mit dem vorherigen zu tun hatte. Dabei las sie auch einen Satz, der im Prinzip besagte, dass wer sein Leben genieße, Gott verleugnet. „Wer die Welt liebt, liebt nicht Gott.“ Franzi hat es nachhaltig schockiert, dass dies Teil der Gehirnwäsche der Mennoniten ist. Zumal das keineswegs mit ihrem Verständnis von Religion einhergeht. Wenn man davon ausgeht, das Gott die Welt geschaffen hat, wäre es doch sehr sadistisch, den Menschen zu versagen, daran Gefallen zu finden und sie andernfalls in die Hölle zu stecken. Schlimm genug, dass man als 13-jährige Frau bzw. Mädchen, wie Justina, im Prinzip nichts mehr dazu lernen kann, außer später Kinder zu bekommen und großzuziehen. Die Tage bestehen nur noch aus unterstützen. Im Haus und im Stall. Nicht einmal einen der wenigen möglichen Berufe kann sie wählen, das dürfen nur Jungen. Wir hatten das Bedürfnis sie zu warnen, nicht ebenfalls mit 15 schwanger zu werden. Aber einerseits wollten wir uns auch weiterhin nicht einmischen und andererseits, wozu? Was macht es für einen Unterschied, ob sie mit 15, 18 oder 30 Kinder bekommt? Ihr Leben ist absolut vorausbestimmt.

Übrigens ist selbst Sport und Fahrradfahren verboten. Nahezu all die Dinge, für die wir arbeiten und die wir als lebenswert empfinden, sind verboten. Außen vor ist natürlich die Familie (ggf. auch Freunde, obwohl diese während unseres Besuchs absolut keine Rolle gespielt haben und auch nicht erwähnt wurde, dass solche existieren) und die Natur sowie die Tiere. Aber wirklich erfreuen kann man sich an ihnen ja nicht, das wäre ja gotteslästerlich. Aber Sport, Theater, Fernsehen, Kunst allgemein, Ausflüge, Urlaub, Spielen, Bildung, allessamt verboten. Generell ist ein selbstbestimmtes Leben absolut und überhaupt nicht möglich. Gefühlt ist es eher ein Überleben, als ein Leben. Es gibt sicherlich Menschen, für die dieses Leben genau das richtige ist, aber nicht die Wahl zu haben, sich nicht aktiv dafür zu entscheiden, sondern dort reingezwungen zu werden, muss fürchterlich sein.

Abends wurden wieder die Tiere gefüttert und Franzi half fleißig mit. Spannend war, dass die Hühner in ihr Wasser mit einer Spritze ein paar Milliliter von einer flüssigen Chemotherapie für Tiere bekamen, die eigentlich den Anschein hat, in die Blutbahn gespritzt werden zu müssen und zudem für Rinder, Hunde oder Schweine gedacht ist. Uns wurde gesagt, dass die Tiere dann mehr Eier legen und nicht krank werden. Ob das so gesund ist?

Allgemein sahen viele Tiere heruntergekommen aus, sagte Franzi mit ihrem geschulten Tierauge. Die Hunde hatten vermutlich Flöhe, zumindest krabbelten kleine Tiere auf ihnen herum und sie kratzten sich immerzu, das Kalb war abgemagert und die Kühe hatten auch einige auffällige Stellen auf der Haut. Auch einige Hühner schienen Parasiten zu haben. Es fehlten ihnen viele Federn und sie waren halb gerupft.

Trutge, auf den Zustand der Hühner und ein paar tote Tiere angesprochen, meinte erschreckenderweise, dass sie glaubt, dass das Werk „der Bolivianer“ sei. Wir können uns kaum vorstellen, was ihnen über „die Bolivianer“ erzählt wird, dass die Kinder glauben, sie würden nachts heimlich 1,5 Std. hergefahren kommen, um die Tiere mit Parasiten zu infizieren.

Sehr lustig war dagegen ein Moment, in dem Franzi Wasser in einen der Hühnernäpfe füllte. Trutge hatte einen Heidenspaß daran, dass Franzi ihr etwas Arbeit abnahm und sie ihr Aufträge erteilen konnte. Vermutlich ist sie ja sonst immer das letzte Glied in der Kette. Sie stand also wachsamen Auges daneben, während Franzi den Trog füllte und auch Justina wartete mit der Spritze im Anschlag auf ihren Einsatz, sobald der Trog voll wäre. Als er fast voll war, sagte sie, es sei nun genug. Franzi schüttete noch ein oder zwei Sekunden länger, da noch etwas Platz für mehr Wasser war. In dem Moment, als auch Trutge meinte, es reiche nun wirklich, hörte Franzi auf zu schütten und Trutge sagte auf – ausnahmsweise für uns verständlichem – Plautdietsch mit vor stolz geschwollener Brust: „Siehst du? Sie hört nur auf mich!“

Auch später mussten wir noch einmal sehr lachen. Trutge war ins Haus gegangen, um etwas für die Hühner zu holen, während wir am Stall warteten. Plötzlich hörten wir einen leisen, schrillen „Hilfe“-Ruf. Zuerst dachten wir, wir hätten uns getäuscht, doch nach dem zweiten Ruf, waren wir uns sicher, dass Trutge uns brauchte. Am Haus angekommen sahen wir sie nirgends. Der dritte Ruf führte uns zu dem Baum, an dem der Vogelkäfig hing. Auch hier war sie nicht. Der vierte ließ uns nach oben in den Baum blicken. Und tatsächlich: Nicht Trutge, sondern der Papagei hatte gerufen und in der Tat schien er Hilfe zu benötigen, da er weit in die Baumkrone geklettert war und nicht mehr herunterzukommen schien. Es schien sich aber niemand so richtig dafür zu interessieren. Als wir am nächsten Tag die Heimreise antraten, saß der arme Vogel immer noch dort oben, während inzwischen sogar eine Katze in den unteren Ästen sitzend, erwartungsvoll nach oben späte. Wer weiß ob und wie sie später wieder hinunterkommt. Wie bei den meisten Tieren hatten wir das Gefühl, dass sich niemand für ihren Gesundheitszustand oder ihr Wohlbefinden interessierte.

Wirklich wichtig waren vermutlich nur die Schweine, die zwar sehr wenig Platz hatten, aber ansonsten noch mit am besten aussahen, die Kühe und die Pferde, da sie sicherlich teuer waren und fürs tägliche Leben unbedingt benötigt wurden. Von den Hühnern gab es eh genug und sie vermehrten sich recht selbstständig und zuverlässig. Auf viele andere Tiere kann man im Zweifel vermutlich eher verzichten bzw. auf eines mehr oder weniger kam es sicherlich nicht an. Insbesondere ein Papagei, der keinen Nutzen hat, sondern quasi nur aus Freude als Haustier gehalten wird, ist wahrscheinlich absolut entbehrlich.

Während die Sonne unterging, kam noch ein Mann mittleren Alters auf den Hof, der vorsichtig den Kontakt zu uns suchte. Er sah aus wie ein Cowboy und sprach uns zaghaft an. Er war auch interessiert an unserem Smartphone, war dabei aber recht schüchtern. Er sprach mittelmäßiges Englisch mit uns und sagte, dass er einige Zeit in Kanada lebte. Er stellte sich als der Nachbar heraus, von dem wir schon gehört hatten. Was wir nicht wussten, war dass es der Bruder von Lis ist. Und seine Frau ist eine der Schwestern von Peter. So sind sie hier die Familienverhältnisse mit den vielen Kindern. Franzi musste direkt an ihre Brandenburger Verwandten denken, auch dort sind die Familienverhältnisse ähnlich eng verflochten.

Später tauchte Jakob, wie der Cowboy hieß, nochmal beim Abendessen auf und stand schüchtern in der Ecke. Plötzlich ließ uns Bernhert wissen, dass Jakob uns fragen lässt, ob wir morgen bei ihm Frühstücken wollen. Auch hier wurde das Wort „spazieren“ verwendet. Vielleicht wird es hier wir „sich unterhalten“ verwendet? Spazieren und frühstücken gleichzeitig kam uns jedenfalls komisch vor. Wir waren zusätzlich etwas irritiert, da wir dachten, dass wir nochmal mit der Familie von Peter frühstücken würden, aber willigten dann ein, in der Hoffnung, dass er kein komischer Typ sei, auch wenn es natürlich der Onkel war. Ich ging später zu Peter, als er gerade im Nebenraum war und gab ihm 500 Bolivianos (~66,50€), also etwas mehr als wir in Johans Hotel bezahlt hatten, für die Unterkunft und die Versorgung sowie natürlich dafür, dass wir an seinem Leben für ein paar Tage teilnehmen durften. Schon in San José hatten wir ihn gefragt, wie viel wir ihm für den Aufenthalt geben sollten. Er meinte nur, dass wir später darüber reden würden. Grundsätzlich fühlte sich das nicht besonders gut an, sich nicht vorher geeinigt zu haben. Und wir spekulierten die ganze Zeit, was er wohl haben wollen würde und diskutierten lange, was wir als angemessen empfinden würden. Da er das Thema aber nie von sich aus anschnitt und es der letzte Moment war, in dem wir ihn sehen würden, da er morgens in aller Herrgottsfrühe in die Käserei aufbrechen würde, beschlossen wir, proaktiv auf ihn zuzugehen. Denn wir wollten keinesfalls gehen, ohne ihnen etwas Geld dazulassen. Er freute sich irritierenderweise nicht sichtbar und sagte nur, dass er nichts von uns verlangt. Allerdings dürfte das schon ein hoher Betrag für ihn gewesen sein und er bot uns im Folgenden auch ständig noch etwas zum Essen an für die Reise am nächsten Tag, wovon wir aber nur bei den Sonnenblumenkernen zuschlugen. Daraus interpretierten wir, dass wir ihm jedenfalls nicht zu wenig gegeben hatten. Franzi haderte noch eine Weile mit dem Betrag und machte sich Sorgen, unfair gewesen zu sein, da es aus unserer Sicht nicht sonderlich viel war. Da wir nun ja aber schon eine Weile im Land unterwegs sind und die Preisstrukturen besser kennengelernt haben, wissen wir, was man für 500 Bolivianos alles bekommen kann.

Zudem muss man auch im Kontext sehen, dass Bernhert für das Geld knapp 6 Tage in der Käserei arbeiten müsste. Da wir ja die „Geschäftsbücher“ gesehen hatten, wussten wir, dass Peter an jedem Liter verkaufter Milch 1 Boliviano verdient. Abzgl. der Kosten für das Auto inkl. Fahrer muss er bei einer Fahrt ca. 750L Milch verkaufen, um auf einen derartigen Gewinn zu kommen, was vermutlich nicht mal ansatzweise seinem Absatz entspricht. Realistischerweise war es also ein großzügiger Betrag, wenn man ihn im Kontext sieht. Auch Johan und Leila bestätigten uns später, dass es durchaus angemessen und keineswegs zu wenig war.

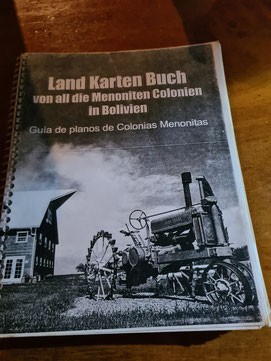

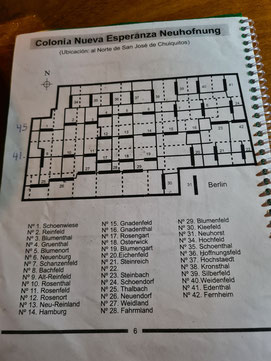

Wir verabschiedeten uns herzlich von Peter und bedankten uns für die tolle Erfahrung. Er ist eine Frohnatur, aber wirkte auch positiv gestimmt davon, dass wir ihn besucht hatten. Vorher hatte er uns noch ein spannendes Buch gezeigt, in dem alle Kolonien der Mennoniten mit allen "Campos" aufgeführt waren. Nueva Esperanza ist schon eine der größten Kolonien und der Campo 26 auf dem wir bei Familie Neufeld lebten hat den Namen Neuendorf. Es gibt auch einen Campo "Hamburg" in der Kolonie und die Nachbar-Kolonie heißt Berlin. Spannenderweise wusste Peter nicht, dass das Städte in Deutschland sind, obwohl wir sogar mehrfach erwähnt hatten, dass wir aus Hamburg stammen.

Wir machten noch ein Abschiedsfoto mit allen die da waren, das Jakob mit seiner Smartphone Erfahrung aus Kanada schießen konnte. Helena und Heinrich hatten gerade besseres zu tun. Peter erzählte uns auch noch, dass seine Schwester in einer Kolonie in Peru lebt namens Wunderland. Auch die Kolonie Österreich, in der andere Verwandte leben, liegt in Peru. Er sagte, wir sollen lieb grüßen, wenn wir dort vorbeikommen sollten, und das Foto als Beweis vorzeigen, dass wir wirklich hier gewesen sind, da seine Verwandten es wohl andernfalls kaum glauben würden. Leider wusste er nicht mal ansatzweise, wo in Peru die Kolonien liegen, weswegen es wohl schwer sein wird, sie zu finden. Aber wer weiß, vielleicht ergibt es sich ja doch irgendwie.

Nachts konnte ich wesentlich entspannter schlafen, als in der Nacht zuvor. Der Sternenhimmel war faszinierend, als wir nochmal schnell aufs Klo gingen vor dem Einschlafen, wenn auch leider nicht so grandios wie damals in Cabo Polonio.

Morgens machten wir uns pünktlich auf zu Jakob und seiner Frau, nach deren Uhr wir eine Viertelstunde zu spät waren. Das war aber kein Problem. Franzi beobachtete, dass Jakob ganz aufgeregt war und sogar zitterte, als er uns eine kanadische Spezialität zubereitete, wie er es nannte: Omelett. Es war sehr lecker und auch sonst war es ein nettes Frühstück. Der Austausch mit Jakob und seiner netten Frau Helena war nochmal sehr spannend, da es auch einige weitere Kontroversen aufzeigte. Helena sprach mit uns Hochdeutsch, verstand aber wohl auch unser Englisch, wenngleich sie nicht mit uns sprach. Wir sprachen zumeist Englisch mit Jakob, auch weil er sich kindlich diebisch freute, das mal wieder üben zu können. Gleichzeitig war er auch sichtlich stolz, dass er die Sprache beherrschte. Er forderte auch seine Frau auf, sich zu trauen und ihr Englisch mit uns zu trainieren. Sie pöbelte mit einem Grinsen auf Plautdietsch zurück, dass er wohl auch meine, sie würde selbst ihr Gehirn nie benutzen. Grundsätzlich fanden wir, dass die beiden wesentlich herzlicher, ja liebevoll miteinander umgingen, als wir es bei den anderen Menschen in der Kolonie bisher erlebt hatten. Nicht, dass die anderen schlecht miteinander umgegangen sein, aber gefühlt verband die beiden einfach etwas mehr.

Jakob ist Bolivianer, Helena dagegen ist wie ihr Bruder Peter in Belize geboren und muss deswegen, wie sie später erzählte, ein absurd vielfaches mehr für ihre Ausweispapiere zahlen als Jakob, die zu allem Überfluss alle zwei Jahre erneuert werden müssen, wenn wir uns das richtig gemerkt haben. Nun sind auch beide Kandier, nachdem sie drei Jahre lang in Kolonien in Alberta und Ontario gelebt hatten. Sie waren in das Heimatland des Vaters von Jakob gezogen, da es dort höhere Löhne gibt. Jakob sagte, dass er in Bolivien viele Rechnungen zahlen musste und so viel hier nicht erwirtschaften konnte. Wir vermuteten, dass er sich teures Land gekauft hatte und dafür einen Kredit bedienen musste. Aber auch viele andere Szenarien sind denkbar. Er führte es jedenfalls nicht weiter aus.

Sie kehrten zurück, da ihre Familie und die Koloniegemeinschaft nach ihnen verlangte. Insbesondere Peter hatte wohl mehrfach nachgefragt, wann sie zurückkämen. Ein paar Tanten leben wohl auch in Kanada, aber die meisten Verwandten wie die Eltern leben in Nueva Esperanza hier in Bolivien. Insofern gaben die beiden ihr möbliert gemietetes Haus wieder auf und flogen mit jeweils zwei großen Koffern voller Besteck und Krams wieder zurück nach Bolivien in ihr altes Leben in ihrem schlicht eingerichteten Haus. Wirklich glücklich scheinen sie damit aber nicht zu sein.

Die Besonderheit und gleichzeitig das Problem der beiden ist, dass sie keine Kinder haben. Vielleicht ist dies auch ein Grund dafür, dass ihre Beziehung enger ist. Dass sie nur sich gegenseitig haben. Ob sie keine Kinder haben möchten oder keine Kinder bekommen können, haben wir aus Pietätsgründen nicht gefragt. Da Verhütung aber offiziell verboten ist, Kinder zum Lebensstil dazugehören, finanziellen Zugewinn bedeuten und insbesondere im Alter notwendige Unterstützung bieten, können wir uns kaum vorstellen, dass hier überhaupt die Frage nach einem Kinderwunsch gestellt wird. Möglich bleibt es aber natürlich, dass es eine persönliche Entscheidung war. Krasserweise sorgt ihre Kinderlosigkeit dafür, dass sie ihre Verwandten nicht besuchen (dürfen?). Ein weiteres Indiz dafür, dass sie sich die Kinderlosigkeit eher nicht freiwillig ausgesucht haben. Insbesondere von der Schwester Lis fühlt sich Jakob ausgegrenzt, da sie sie nicht besucht, obwohl ihr Mann Peter ja extra darum gebeten hatte, dass sie zurückkommen. In Kanada hatte ihnen eigentlich alles so gut gefallen. Das Wetter, über das sich Lis auch schon beschwert hatte, ist viel angenehmer, da es im Sommer nicht so unerträglich heiß ist. Außerdem gefällt ihnen der Schnee. Sie sind Auto gefahren und hatten Smartphones und außerdem und vielleicht am wichtigsten: Sie hatten Freunde, die sie besuchten. Hier besucht sie fast niemand und sie sind sonntags alleine. Ohne Smartphone und ich glaube auch ohne Kultur wie Bücher kann das sicherlich unerträglich langweilig sein, da man natürlich sonntags außer Melken auch nicht arbeiten darf. Es war mehr als deutlich, dass die beiden zurückwollen nach Kanada und wir würden uns wünschen, dass es ihnen gelingt, zurück in dortigen, liberaleren Kolonien zu kommen. Dort haben sie in einer Art Abendschule Englisch gelernt, was nun zum Kommunizieren reicht. Auch meinten sie verständlicherweise, dass das Land viel sauberer sei als Bolivien. Dort trennen sie sogar ihren Müll für die Müllabfuhr und bringen die Pfandflaschen zurück in den Supermarkt, während sie hier einfach alles verbrennen.

Jakob sagte schon recht deutlich, dass er gerne wieder zurückgehen würde. Helena dagegen hängt etwas an ihrem eigenen Haus und ihrem eigenen Grundstück, sowie an ihren Eltern. Schon krass, dass sie allein die Tatsache, dass sie es sich in Kanada nicht leisten kann, ein Haus zu kaufen, sondern stattdessen zur Miete wohnen müsste, all die Unannehmlichkeiten in Bolivien akzeptieren lässt. Aber wer weiß, vielleicht steckt noch mehr dahinter, das sie zwei Fremden nicht nach 2 Std. Bekanntschaft anvertrauen wollte.

Wir fuhren mit Jakobs Kutsche nochmal aufs Nachbargrundstück und verabschiedeten uns von Lis und Co. Lis sagte, dass wir willkommen sind, sie nochmal zu besuchen, was sehr schön war, dass sie es sagte, da wir uns nicht so sicher waren. Zwischendurch hatte sie uns doch sehr skeptisch angeschaut, insbesondere als sie erfuhr, dass wir gar nicht verheiratet waren. Ihre Tochter Helena hatte sich gewünscht, erst im kommenden Jahr mit 18 Jahren zu heiraten. Auf Franzis Frage hin, ob alle hier so jung heiraten würden, meinte sie: „Nein, manche auch erst mit 20 oder 21.“ Wir mussten also einerseits aus ihrer Sicht inzwischen viel zu alt zum Heiraten sein und andererseits wäre es in der Kolonie ein absolutes Unding, wenn unverheiratete Menschen zusammenleben würden.

Wir verluden das Gepäck auf die Kutsche und ich nahm auf einem kippelnden Plastikstuhl hinter der Sitzbank Platz, auf dem ich mich während der Fahrt gut an der Vorderbank festhalten musste. Wir genossen die letzte Kutschfahrt, für die man in Europa aus touristischen Gründen viel Geld zahlen würde, und verabschiedeten uns von der Mennonitenkolonie, während wir uns der Hauptstraße näherten. Wir unterhielten uns noch über eine Stunde sonnenblumenkernkauend mit Jakob und Helena bevor uns der Trufi (ein kleiner regionaler Bus) hier mitten im Nichts abholte und uns zurückbrachte in unsere anvertraute Welt.

Spannend war noch, dass Jakob uns verunsichert fragte, dass er YouTube Videos in Kanada gesehen habe, wo Frauen andere Frauen lieben und ob das echt sei. Zuvor hatte er uns schon durch sein Medienverständnis beeindruckt, in dem er wusste, dass nicht alles, was auf YouTube ist, auch der Wahrheit entspricht. Wir klärten ihn auf, dass es durchaus homosexuelle Liebe gibt. Normalerweise regen mich Leute auf, die daran zweifeln, aber bei ihm tat es mir eher leid für ihn wegen seiner mangelnden Bildung und Erfahrungswerte außerhalb der Kolonien. Außerdem fragte er auch eher verunsichert nach und wollte es von uns wissen und bezweifelte nicht, dass es das geben könne, was mich normalerweise aggressiv stimmt. Auch nach unseren Erklärungen meinte er, dass er nicht verstehen könne, wie das zustande käme, dass ein Mann einen Mann lieben würde und nicht eine Frau. Wirklich eher interessiert als verurteilend. Wir haben es noch einmal versucht, aber vermutlich ist das Thema für ihn einfach unfassbar schwer zu greifen. Insbesondere, wenn er selbst heterosexuell ist und dies weder je gefühlt noch in seinen ersten ca. 40 Lebensjahren je gesehen oder davon gehört hat.

Ähnlich entspannt war ich bei seiner Info, dass Mennoniten sich grundsätzlich nicht impfen. Im Gegensatz zu Menschen in unserer Zivilisation, die sich trotz der wissenschaftlichen Datenlage gegen eine Impfung entscheiden, kann er ja systematisch nicht wissen, dass eine Impfung ihm helfen würde, da sie in seiner Kultur verboten ist und er nie über das Konzept Impfung gelernt hat. Spannenderweise gab er aber lehrbuchartig Kontraargumente zu Impfungen analog der Impfgegner zum Besten, insbesondere dass viele Menschen an Herzinfarkten sterben würden, nachdem sie sich impfen ließen und das deswegen gefährlich sei. Krass, dass nicht einmal die zweifache Polioerkrankung seines Schwiegervaters inklusive heftiger bleibender Schäden, einen Funken Zweifel an der angeblichen Schädlichkeit der Impfungen hat aufkommen lassen und eine Impfung weiterhin absolut nicht ansatzweise in Betracht gezogen wird.

Auch die verschwörungsmythischen Videos auf YouTube haben die beiden wohl erreicht. Zumindest sagte Helena, sie hätte Videos gesehen, in denen gesagt wurde, das Kinder entführt würden. Ob das denn stimme, wollte sie wissen. Das war nicht so leicht zu beantworten, da es ja natürlich schon Kidnapping gibt. Gleichzeitig ist das Gefangennehmen von Kindern von irgendwelchen angeblichen Eliten ja auch eine beliebte Erzählung unter Schwurblern. Wir haben versucht, eine differenzierte Antwort zu geben und hoffen, dass sie diese einigermaßen einordnen konnte.

Generell war das Gespräch mit den beiden noch einmal ein ganz anderes und noch viel aufgeschlosseneres als mit den bisherigen mennonitischen Bekanntschaften. Irgendwann kamen wir zum Thema Verhütung. Jakob verriet etwas jungenhaft grinsend, dass er ja schon wisse, dass man verhüten könne, als sei das etwas, das man ja eigentlich weder wissen, und schon gar nicht sagen dürfe. Überraschenderweise kannte er sogar die 3-Monats-Spritze, die ja eher weniger gängig ist. Er nannte es zwar eine „Impfung“, aber er kannte den Zweck. Auch von Spiralen hatte er schonmal gehört.

Als er später erzählte, wie er zu seinem Führerschein kam, waren wir etwas irritiert. Er sagte, sie hätten beide einen, seien aber in keiner Fahrschule gewesen. Er konnte bereits früher Trecker fahren und Helena hätte sich viele deutsche Videos angeschaut, in denen die vielen Straßenschilder erklärt wurden. Wir sind beide zwar noch nie außerhalb eines Flughafens in Kanada gewesen, aber da Schilder in Bolivien sehr rar sind, gehen wir davon aus, dass es für sie ein regelrechter Schilderwald gewesen sein muss. Auf die Frage, wie er durch die Prüfung gekommen sei, meinte er, er habe eine Frau bezahlt, die ihm gesagt habe, was er drücken müsse. Sehr unklar ist geblieben, ob er die Frau eine Prüferin war, die ihm erklärt hatte, wie der Prüfungscomputer funktioniere oder ob die Frau ihm beim Schummeln geholfen und die Antworten vorab verraten hatte.

Helena hatte jedenfalls einmal einen Unfall gebaut und fuhr deswegen trotz vorhandenen Führerscheins lieber nicht mehr. Jakob dagegen musste jeden Tag eine Stunde zur Arbeit fahren und hat inzwischen entsprechend viel Praxis.

Zum Abschied fragte Jakob, ob wir ihm über jemandem im Dorf eine Nachricht zukommen lassen könnten. Wir gaben ihm unsere Handynummer und ermunterten ihn, sich dort zu melden, sollte es ihm möglich sein. Die beiden waren unfassbar herzlich, freundlich und sympathisch. Wir sind wirklich froh, dass sie uns eingeladen haben und hoffen sehr, eines Tages eine Nachricht zu erhalten mit der Info, dass sie zurück in ihrem geliebten Leben in Kanada sind.

Für uns war es war ein sehr, sehr spannender Ausflug voller Details, von denen man trotz der unfassbaren Länge dieses Artikels nur Bruchteile in diesem Text wiedergeben kann, und den wir nie vergessen werden. Die Bedenken haben sich zerstreut und es war eine super spannende Erfahrung Abseits der Touristenroute.

Wir können den ersten Eindruck, den viele Journalisten in ihren Artikeln, die wir vorab gelesen haben, beschreiben, durchaus nachvollziehen. Sie schrieben von einem sehr idyllischen Zusammenleben im Einklang mit der Natur.